下为全文:

自从徐州会战以来,因为战火燃烧在并不遥远的长江北岸,于是京沪人心浮动,谣诼纷纭。而我们在徐州却发现哪里的市面平静,人心镇定。初看去,却有点令人奇怪。其实我们仔细考察以后,才了解京沪的情形,是由于一般人士不明了前线情况,只是根据过去一些不利的战役来妄加推测。于是,“士气不振”、“兵无斗志”之类的话四处流传,然而徐州市民,他们成天看见英气勃勃的士兵和那成群结队从前线解去的俘虏,眼看着国军“胜利”的事实。这在两个不同的天地里,气氛完全不一样,因而产生两种不同的心理。(注:登报日正值杜聿明下令放弃徐州,全军跑路)

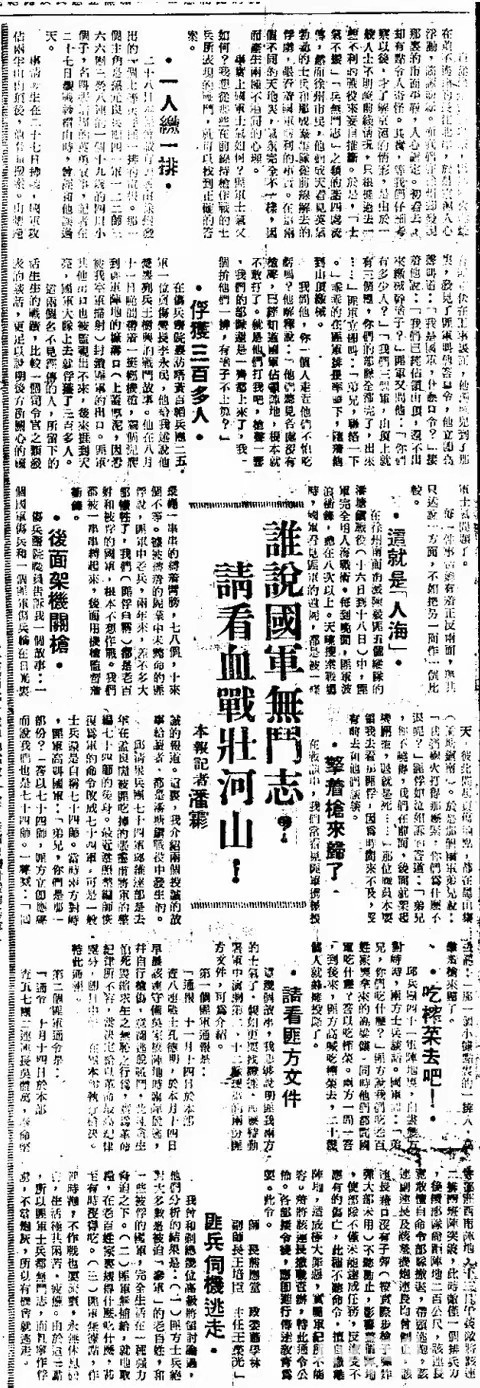

事实上国军士气如何?共军士气又如何?我想从那些在前线持枪作战的士兵所表现的战斗,就可以找到正确的答案。

一人缴一排

二十八日本报曾记载有记者由徐州发出的一个上等兵俘匪一排的电报。那一个主角是孙元良兵团四十一军一二二师一六六团三营八连的一个十九岁四川小伙子,名叫张培周的英勇故事,记者在二十七日观战傻帽山时,曾经和他谈过天。

事情发生在二十七日拂晓,国军攻占两半山山顶后,他奉命搜索。山腰还有共军伏在工事里面,他独个儿到了那里,发见了共军叫他答口令,他立即高声叫道:“我是国军,什么口令?”接着他说:“我们已经占领山顶还不出来缴械干啥子?”共军又问他:“你们有多少人?”“我们三个军,山顶上就三个团,你们的部队全都完了,出来....”共军立即叫:“兄弟,联络一下。”乖乖的在共军排长率领下,随他到山顶缴械。

我问他,你一个人走近他们不怕吃亏吗?他解释说:他们听见各处没有枪声,已经知道国军占领阵地,根本就不敢打了。就是他们打我吧,枪声一响,我们的部队还是一齐都上来了,我一个拼他们一排,有啥子不上上算?”

俘获三百多人

在伤兵医院里访晤黄百韬(注:登报日正值黄的头七)兵团二五军一位负伤营长李永民,他给我讲述他营里列兵王树兴的战斗故事。他在八月十一日晚间带着一挺轻机枪,独个儿爬到共军阵地的壕沟口(上盖厚泥,因恐被我空军扫射)封锁共军的出口。共军其他出口也被监视出不来,后来捱到天亮,国军大队上去就俘获了三百多人。

这两个名不见经传的人,所留下来的活生生的战绩,比较一个指挥官之类发表的讲话,更足以说明后方所关心的国军士气问题。

每一件事情都有正反两面,与其只讲诉一个方面,不如把另一个面做比较。

这就是“人海”

在徐州南面歼灭陈毅五个纵队的潘塘镇战役(十六日到十八日)中,共军完全用人海战术。每到晚间,共军波浪冲锋,都在八次以上。天晓搜索战场时,国军看见共军的遗体,都是被一条长绳一串串的缚着臂膀,七八个、十来个不等。据被缚着的尸群中未毙命的共俘说,共军中的老兵,两年来,差不多大都牺牲了,我们(共俘自称)都是老百姓和被俘的国军,根本不愿作战。我们都被一串串缚起来,后面用机枪监督着冲锋。

后面架机枪

伤兵医院的职员告诉我一个故事:一个国军伤兵和一个共军伤兵躺在日光里,彼此问起负伤的地点,都在黑山镇(潘塘镇南)。于是那个国军兄弟说:“我们炮火打得那么紧,你们为什么不退呢?”共俘如诉如泣地回答:“兄弟你不知道,我们在前面,后面就架起机关枪,退就是死...…”那位职员本要领我去看那共俘,因为时间来不及,没有前去和他们谈谈。

擎着枪来归了

在采访中,我们常看见共军携械投诚的报道。这里,我分享两个投诚的故事给读者,都是潘塘镇战役中发生的。

邱清泉兵团七十四军邱维达部是去年在孟良崮被共军吃掉的张灵甫将军的整编七十四师的后身。最近遵照整编师恢复为军的命令改为七十四军,可是一部士兵还是自称七十四师。当双方对峙时,共军高叫国军:“兄弟,你们是哪一部分?”答以七十四师,共方立即应声而说我们也是七十四师。一声喊:“回去罢!”那一个小据点里的一排人,高擎着枪来归了。吃榨菜去吧!

邱兵团四十一军阵地里,白昼双方对峙时,两方士兵谈话。国军问:“弟兄们,你们吃什么?”共方说我们吃老百姓家里拿来的高粱膜,同时他们都问国军吃什么?答以吃榨菜。双方一问一答,到后来,共方高喊吃榨菜去,二十几个人就蜂拥投降了。

共兵伺机逃走

我曾和剿总几位高级将领讨论过,他们分析的结果是:

一、共军士兵绝大多数都是被迫“参军”的老百姓,和一些被俘的国军,完全生活在一种强力胁迫之下;

二、共军无补给,就地取粮,在老百姓家里获得什么吃什么,甚至有时没得吃;

三、共军无据点,作战时跑,不作战也要流窜,永无休息机会,生活极其困苦,疲惫。

由于这三点,所以共军士兵都无斗志,而且宁愿做俘虏,不当炮灰,所以有机会就逃走。