作者:弥陀寺客

镇江市八叉巷小学即将在岁月中默默地走过百年。我想对她有一个解读和思考。昨天下午又去了校史陈列室。信手拍摄了一个史料照片。学校目前的发展到了一个新的十字路口。学校与象山花园小学形成“一校两点”办学格局。我一直也没有参观过新校区。但是,瞧见网友发了一张照片,象山花园小学校仍然有一面墙著名为“镇江市八叉巷小学”。

首先说一说“八叉手”的典故。据说,八叉手是一个汉语词语,形容才思敏捷。唐温庭筠才思敏捷。相传他考试作赋从不起草,叉手构思,叉八次手就赋成八韵,人称“温八叉”(见宋孙光宪《北梦锁言·温李齐名》)。后用“八叉手”形容才思敏捷。

有人引用“八叉手”作诗入楹联说,曰:“才子吟诗八叉手,哪吒打架两脚风。”“才子吟诗八叉手,佳人作画一剪梅 。”“才子吟诗八叉手,名家论道五车书”。史载唐时温庭筠 才思艳丽,工于小赋,每入试,押官韵作赋,凡八叉手而八韵成,所以时人称为“温八叉”。

估计镇江城里的“八叉巷”,其形当也如同古人作“叉手”之状吧。隋唐前常礼还有作揖;唐宋之后就皆是万福礼。五胡乱华时期,万福礼成为女子的拱手礼。万福礼应是从拱手礼演化来的,左手半握拳,尚右手手掌覆盖左拳上,置靠于腹部正前,左脚后退半步中正微蹲,口呼万福。

叉手示敬,在唐代是流行的一种恭敬姿势。唐柳宗元诗曰:“入郡腰恒折,逢人手尽叉。”所以一般认为在唐代始流行这种见面礼。那件唐代青瓷俑的叉手姿态,让我们看到西晋时,行叉手礼的形象。说明在早于唐朝三百多年前的西晋元康年间,已有叉手示敬的礼节。

八叉巷的校门旧在大八叉巷,并不在斜桥街上。校门的形状经历过多次变迁。上图中的八小校门,上个世纪80年代尚存。学校创办于1919年,是购买民房建立的。首任校长据说是马客谈。江苏六合人。马客谈是江苏省有名的儿童教育家,提倡“儿童本位”教育,启发儿童自觉学习,爱国爱乡。其子马世均在耕作学领域辛勤探索。他是我国耕作学科主要开拓者。1937-1947镇江沦陷期间,八小校舍曾经被日人强占为战时医院。复校以后,学校面积比原来减少了一半。

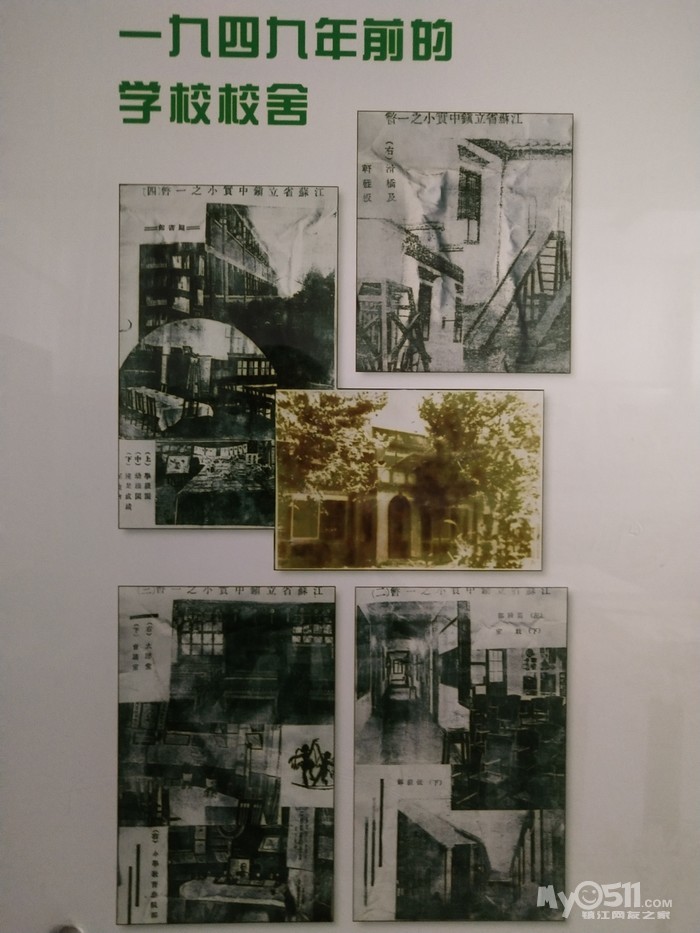

上图是“江苏省立镇江中学实验小学”的旧校图片资料。这个是1949年前八叉巷小学的学校校舍,对照学校90周年纪念册,应该是1927-1932年之的校舍。最早的“省立第九师范附小”的校史图片缺失。这个图片显示“江苏省立镇中实小”,谁可以解读这组图片的出处是什么?

民国16年后,国民政府试行“行政大学区制”,将江苏省立第六中学与江苏省立第九师范合并成“第四中山大学区镇江中学”。民国17年8月,停止试行大学区制,该校再度改名为江苏省立镇江中学,设初中普通科6班,高中普通、师范科各两班,学生共357人。从有关图片资料上瞧,解放前的八叉巷小学是分高级部和低级部的,图片上有高级部教室的内部情况。我们推测高级部大致相当于4-6年级,低级部应该是1-3年级。图片显示,八叉巷小学是有自己的图书馆的。民国时期的八叉巷小学,学校似乎分为两个园,其一是学务园;其二是幼稚园。图片瞧得不是特别清楚的。

学校里面的体育设施有滑桥和轩轾板。这个滑桥大约是相当于今天儿童玩的滑滑梯之类的东西。轩轾是一个汉语词汇,读音为xuān zhì,意思是车前高后低为"轩",车前低后高为"轾",喻指高低轻重。出自《诗·小雅·六月》:戎车既安,如轩如轾。轩轾板,可能类似今天的儿童玩的翘翘板。这很有意思的。

2018年10月10日